INTERACCIONES ENTRE SUSTANCIAS, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ROLES DE GÉNERO Y SU IMPACTO EN EL BIENESTAR DE JÓVENES Y ADULTOS

INTERACTIONS BETWEEN SUBSTANCE USE, DOMESTIC VIOLENCE, GENDER ROLES, AND THEIR IMPACT ON THE WELL-BEING OF YOUTH AND ADULT

Wanda Marina Román-Santana

Wanda Marina Román-Santana

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), República Dominicana

Judith Marcela Martínez-Alonzo

Judith Marcela Martínez-Alonzo

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), República Dominicana

Lamec Fabian

Lamec Fabian

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), República Dominicana

Doris del Carmen de la Cruz Mena

Doris del Carmen de la Cruz Mena

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), República Dominicana

CÓMO CITAR:

Román-Santana, W. M., Martínez-Alonzo, J. M., Fabian, L., & De la Cruz Mena, D. del C. (2025). Interacciones entre sustancias, violencia intrafamiliar, roles de género y su impacto en el bienestar de jóvenes y adultos. Revista de Investigación y Evaluación Educativa, 12 (2), 75-105. https://doi.org/10.47554/revie.vol12.num2.2025.pp75-105

Recibido: 26/12/2024

Aceptado: 01/05/2025

Publicado: 01/08/2025

RESUMEN

El estudio "Interacciones entre el uso de sustancias, violencia intrafamiliar y roles de género, y su impacto en el bienestar de jóvenes y adultos" analiza cómo estas problemáticas interrelacionadas afectan el bienestar físico, mental y social de la población de San Francisco de Macorís, República Dominicana. El objetivo principal es identificar factores de riesgo y proponer estrategias de intervención que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los afectados. Mediante un enfoque cuantitativo y un diseño transversal, se aplicó un cuestionario estructurado a jóvenes y adultos. El análisis de los datos, mediante estadística descriptiva y pruebas de independencia, permitió establecer patrones relevantes entre variables clave. Entre los hallazgos, destaca que, aunque solo un 3 % reporta consumo de drogas recreativas, el 36 % muestra signos de dependencia. Asimismo, el 14 % reportó humillaciones y el 8 % insultos en sus relaciones de pareja, revelando una alta prevalencia de abuso emocional. Las creencias tradicionales sobre los roles de género refuerzan dinámicas de control, sometimiento y silenciamiento. El estudio subraya la necesidad de implementar políticas públicas que incluyan educación afectiva con enfoque de género, programas comunitarios preventivos y acceso a servicios terapéuticos. Se propone fortalecer las redes de apoyo y promover relaciones igualitarias desde la adolescencia. Como limitación, se reconoce el uso de autoinformes, lo que puede conllevar subregistro de experiencias traumáticas. Sin embargo, los resultados permiten visibilizar patrones estructurales que exigen respuestas colectivas e intersectoriales para prevenir la violencia y el consumo problemático.

ABSTRACT

The study "Interactions Between Substance Use, Domestic Violence, and Gender Roles, and Their Impact on the Well-Being of Youth and Adults" analyzes how these interrelated issues affect the physical, mental, and social well-being of the population in San Francisco de Macorís, Dominican Republic. The main objective is to identify risk factors and propose intervention strategies aimed at improving the quality of life of those affected. Using a quantitative approach and a cross-sectional design, a structured questionnaire was administered to a sample of youth and adults. Data analysis, through descriptive statistics and independence tests, revealed relevant patterns among key variables. Notably, although only 3% reported using recreational drugs, 36% showed signs of dependency. Additionally, 14% reported being humiliated and 8% reported insults in their intimate relationships, indicating a high prevalence of emotional abuse. Traditional beliefs about gender roles were found to reinforce dynamics of control, submission, and silence. The study emphasizes the urgent need for public policies that incorporate affective education with a gender perspective, preventive community-based programs, and access to therapeutic services. It advocates for strengthening support networks and promoting egalitarian relationships from adolescence onward. As a limitation, the study acknowledges the use of self-reported data, which may lead to underreporting of traumatic experiences. Nevertheless, the findings highlight structural patterns that demand collective and intersectoral responses to prevent both violence and problematic substance use.

PALABRAS CLAVE

Violencia intrafamiliar, roles de género, salud mental y física.

KEYWORDS

Domestic violence, gender roles, mental and physical health.

1. INTRODUCCIÓN

El uso y abuso de sustancias, la violencia intrafamiliar, las creencias sobre los roles de género y su impacto en el bienestar físico y mental son problemáticas sociales profundamente interrelacionadas que afectan a individuos y comunidades de manera estructural. Diversos estudios han demostrado que la exposición temprana a la violencia intrafamiliar puede generar secuelas emocionales, cognitivas y conductuales significativas, especialmente en adolescentes, quienes desarrollan síntomas que comprometen su salud mental a largo plazo (Falcato et al., 2019). Estas cuestiones generan impactos profundos en el ámbito personal, familiar y social, y requieren una comprensión integral para su adecuada intervención. Los patrones de comportamiento asociados con el consumo de drogas y la violencia, tanto física como emocional, son agravados por la persistencia de creencias tradicionales que perpetúan dinámicas de control y abuso, y limitan las respuestas individuales y comunitarias ante estos desafíos.

El uso de sustancias no médicas y el abuso de drogas tienen efectos directos sobre la salud física y mental, además de afectar las relaciones interpersonales y el entorno social (Castro-Jalca et al., 2023). La dependencia y el abuso de drogas generan complicaciones tanto a nivel personal como familiar, lo que lleva a la desintegración de vínculos afectivos y el deterioro del bienestar general (Yaría, 2005). El déficit en el acceso a tratamiento, la falta de conciencia sobre la gravedad de estas problemáticas y la estigmatización del uso de drogas impiden que muchas personas busquen la ayuda necesaria.

Por otro lado, la violencia intrafamiliar constituye una problemática persistente que afecta a individuos de todas las edades y géneros, pero que suele estar mediada por creencias sobre la superioridad de uno de los géneros, generalmente el masculino (Anchundia Mero & Mero Castro, 2024). Las dinámicas de poder en las relaciones de pareja, a menudo reforzadas por normas y estereotipos de género, perpetúan comportamientos violentos y actitudes de sumisión, lo que dificulta la identificación de señales de abuso y limita la capacidad de las víctimas para romper el ciclo de violencia. La falta de intervención oportuna y la normalización de estas conductas en el entorno social contribuyen a la invisibilidad de este fenómeno y a su perpetuación en las comunidades.

Asimismo, la salud física y mental, junto con la satisfacción con la vida, están estrechamente vinculadas con los hábitos de consumo, la presencia de violencia en el entorno y las creencias tradicionales sobre los roles de género. Los individuos que viven bajo condiciones de estrés constante, derivado del abuso o la presión social, tienden a experimentar un deterioro en su bienestar general, afectando no solo su estado de salud, sino también su capacidad para establecer relaciones sanas y participar activamente en la sociedad (Blanco-Donoso et al., 2018). Esto genera un ciclo de malestar psicológico, falta de actividad física y abandono de hábitos saludables, lo que exacerba la problemática (Ortega Cedeño, 2024).

La percepción de la violencia en las comunidades y la respuesta de las instituciones encargadas de su prevención son factores clave en la reproducción o mitigación de estas dinámicas. La percepción de que las acciones preventivas son insuficientes y la falta de confianza en las instituciones limitan la capacidad de las comunidades para abordar de manera efectiva estos problemas. A su vez, la falta de educación sobre la prevención de la violencia y la promoción del bienestar agrava la situación, al no ofrecer herramientas para romper el ciclo de abuso y consumo en las etapas más tempranas de la vida.

El abuso de sustancias, particularmente el consumo de alcohol y drogas ha sido ampliamente vinculado con la violencia en las relaciones de pareja. Gilchrist et al. (2019) demuestran que el consumo de drogas y alcohol no solo incrementa la probabilidad de que ocurra violencia en las relaciones, sino que también intensifica las dinámicas de poder y control. Estas sustancias actúan como catalizadores que exacerban comportamientos violentos latentes, debido a la disminución de los inhibidores sociales y al aumento de las respuestas impulsivas.

Una investigación basada en entrevistas a jóvenes españoles, evidencia que el abuso de alcohol se vincula con un aumento en los episodios de violencia de género, especialmente de tipo sexual. Además, señala que, en contextos de pareja heterosexual, el consumo de alcohol facilita conductas coercitivas por parte de los varones, como chantaje o amenazas para mantener relaciones sexuales, lo cual subraya la necesidad de integrar el abordaje del consumo problemático de sustancias en las estrategias de prevención de la violencia de género (Ruiz-Repullo et al., 2020).

El abuso de sustancias no se limita a las relaciones interpersonales, sino que también afecta gravemente la salud física y mental. Rakovec-Felser (2014) subraya que el abuso de sustancias no solo provoca un deterioro en la salud física, sino que también está estrechamente relacionado con el desarrollo de trastornos mentales como la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático. La violencia intrafamiliar es uno de los principales factores asociados al consumo de sustancias psicotrópicas en jóvenes, los jóvenes que vivieron situaciones de violencia familiar eran más propensos al consumo problemático de drogas, lo cual repercutía directamente en su salud mental y aumentaba su vulnerabilidad psicosocial. Donde se reforzó la importancia de abordar simultáneamente la salud mental, la violencia familiar y el uso de sustancias en estrategias de prevención y tratamiento integrales (Fernández-Aucapiña et al., 2020).

La violencia intrafamiliar se presenta en varias formas, incluyendo la violencia física, emocional y psicológica. Stockman et al. (2015) destacan que la violencia psicológica, aunque a menudo subestimada, es la más difícil de identificar y suele ser el preludio de la violencia física. Este tipo de violencia es particularmente prevalente en relaciones donde existe una clara desigualdad de poder, permitiendo que uno de los miembros de la pareja ejerza un control excesivo sobre el otro.

Estudios recientes confirman que el maltrato psicológico puede generar efectos tan devastadores como la violencia física, especialmente en el ámbito de las relaciones de pareja. Una investigación realizada con mujeres víctimas de violencia en Nicaragua evidenció un deterioro significativo de su salud mental, asociado directamente a la frecuencia del maltrato y a la aparición de trastornos como el estrés postraumático. Este tipo de victimización, a menudo invisibilizada, refuerza el miedo a la separación del agresor y perpetúa el vínculo con la relación abusiva, incrementando el riesgo de sufrir ansiedad, depresión y estrés crónico (Rivas-Rivero & Bonilla-Algovia, 2020).

El consumo de sustancias es un factor que amplifica la violencia intrafamiliar. Mancera et al. (2017) señalan que los hombres, bajo la presión de cumplir con roles tradicionales de género, recurren al uso de la violencia como un medio para mantener el control en la relación. Estos roles prescriptivos, que asignan al hombre la posición de "protector" y "dominador", refuerzan la justificación del uso de la violencia cuando se perciben desafíos a su autoridad.

Este patrón también se observa en el estudio de Buller et al. (2014), que encontró una correlación entre la adopción de creencias tradicionales sobre el género y la aceptación de la violencia como respuesta a conflictos dentro de la pareja. Además, señalan que el abuso de sustancias, junto con la presión social por cumplir con estos roles, puede llevar a una escalada rápida de la violencia, especialmente cuando los individuos carecen de estrategias de resolución de conflictos no violentas.

Las creencias tradicionales sobre los roles de género siguen siendo un factor determinante en la perpetuación de la violencia intrafamiliar. Según Spencer et al. (2019), en muchas culturas los hombres continúan viendo su rol como el de principal proveedor y controlador de las decisiones familiares. Este patrón de dominancia está arraigado en creencias patriarcales que refuerzan el control sobre las mujeres, lo que facilita la justificación de la violencia como una herramienta para mantener el equilibrio de poder en el hogar (Navarro-Mantas & Velásquez, 2016).

López y Sánchez (2018) también destacan que estas creencias afectan no solo a las relaciones heterosexuales, sino que también perpetúan la discriminación y el abuso dentro de la comunidad LGBTQ+, donde las dinámicas de poder se expresan de manera similar.

En sociedades donde los roles de género son rígidos, la violencia dentro de las relaciones se normaliza. Stockman et al. (2015) encontraron que las personas que internalizan creencias tradicionales sobre el género tienden a justificar la violencia como una respuesta legítima ante comportamientos que consideran desafiantes. En estas relaciones, la violencia no se ve necesariamente como abuso, sino como una forma de corregir o castigar comportamientos percibidos como inapropiados por parte de la pareja.

Un informe de ONU Mujeres (2020) subraya que la violencia basada en el género sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más prevalentes y normalizadas en todo el mundo, afectando especialmente a las mujeres en entornos domésticos. Este informe refuerza la necesidad de desafiar las normas tradicionales de género y promover la igualdad como estrategia clave para reducir la violencia.

El abuso de sustancias y la violencia intrafamiliar están directamente relacionados con un deterioro significativo de la salud mental. Rakovec-Felser (2014) destaca que las personas que experimentan violencia doméstica a largo plazo, junto con el abuso de drogas o alcohol, enfrentan un riesgo mucho mayor de desarrollar trastornos mentales graves, como depresión mayor, trastorno de ansiedad generalizada y estrés postraumático. Este ciclo de violencia y abuso de sustancias crea una espiral descendente, donde la salud mental deteriorada conduce a un mayor consumo de sustancias, lo que a su vez exacerba la violencia (Hernández Hernández, 2023).

Los adolescentes y jóvenes que crecen en entornos marcados por la violencia y el abuso de sustancias presentan un riesgo elevado de sufrir consecuencias mentales graves en la adultez. El estudio enfatiza que el maltrato durante la infancia y adolescencia tiene repercusiones devastadoras tanto a nivel físico como psicológico, aumentando la probabilidad de padecer morbilidades mentales persistentes como ansiedad, depresión y trastornos del desarrollo emocional, contribuyendo así a la perpetuación del ciclo intergeneracional de violencia y vulnerabilidad psicosocial (Buitrago Ramírez et al., 2024).

Además de los efectos en la salud mental, la violencia intrafamiliar y el abuso de sustancias también tienen un impacto profundo en la salud física. Gilchrist et al. (2019)a sostienen que las personas que experimentan violencia y abusan de sustancias presentan una mayor propensión a padecer enfermedades físicas crónicas. Entre los síntomas comunes se incluyen fatiga crónica, debilitamiento del sistema inmunológico y una mayor predisposición a enfermedades infecciosas y cardiovasculares debido al estrés prolongado.

La violencia sufrida en etapas tempranas de la vida no solo afecta la salud mental de las víctimas, sino que también repercute gravemente en su salud física, provocando enfermedades crónicas a lo largo del ciclo vital. La investigación enfatiza que las personas expuestas a maltrato tienden a desatender su autocuidado, lo que incrementa su vulnerabilidad a padecer condiciones como hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares, muchas veces no detectadas ni tratadas oportunamente. Estos hallazgos refuerzan la urgencia de adoptar un enfoque integral en los programas de intervención, que atienda simultáneamente los aspectos físicos y psicológicos de las personas afectadas (Bravo Queipo de Llano et al., 2024).

Las intervenciones deben enfocarse en la educación, la prevención del consumo problemático y la promoción de la igualdad de género para reducir la violencia y mejorar el bienestar general de la población. Estas situaciones se intensifican cuando se analiza el contexto latinoamericano, donde diversos estudios han documentado cómo la violencia intrafamiliar, las creencias patriarcales y la exclusión social operan conjuntamente para escenarios complejos de vulnerabilidad. Velázquez et al., (2024) exponen que, a pesar del aumento en las investigaciones sobre violencia en la región, persisten vacíos importantes en las políticas públicas, sobre todo en lo relativo a la protección de los grupos más vulnerables como niños, adolescentes, personas LGBTQ+ y adultos mayores. Su revisión sistemática de literatura muestra cómo las respuestas institucionales aún son limitadas y fragmentadas.

Esta situación es particularmente preocupante en el ámbito educativo. Cardona et al., (2024) evidencian cómo la violencia intrafamiliar afecta directamente el rendimiento académico de los adolescentes. En su estudio cualitativo, las autoras identifican que los estudiantes expuestos a entornos violentos presentan dificultades en su concentración, autoestima y desempeño escolar, lo que limita su desarrollo integral y los deja en desventaja frente a sus pares.

2. Metodología

Este estudio adoptó un enfoque cuantitativo y exploratorio, con un diseño transversal, orientado a medir la prevalencia de conductas, actitudes y percepciones relacionadas con el uso de sustancias, la violencia intrafamiliar y los roles de género, y su impacto en el bienestar físico, mental y social de jóvenes y adultos en San Francisco de Macorís, República Dominicana.

Se utilizó un muestreo bietápico mixto. En la primera etapa, se aplicó un muestreo probabilístico estratificado con afijación proporcional a estudiantes universitarios, distribuidos según las universidades ubicadas en la provincia. En la segunda etapa, se recurrió a un muestreo no probabilístico por conveniencia para incluir a personas de la comunidad identificadas con apoyo de los participantes iniciales. Esta estrategia permitió ampliar el alcance del estudio, aunque se reconoce que limita la generalización de los resultados a toda la población.

La muestra total fue de 512 personas, de las cuales 407 (79.5%) eran mujeres y 105 (20.5%) hombres. Este desbalance de género debe ser considerando en la interpretación de los hallazgos, especialmente en los análisis relacionados con roles y dinámicas de género.

Se utilizó un cuestionario estructurado, diseñado por los investigadores, que incluyó:

- Preguntas dicotómicas sobre consumo de sustancias, experiencias de violencia intrafamiliar y estado general de bienestar.

- Escalas tipo Likert para evaluar actitudes respecto a los roles de género, percepción de violencia, satisfacción con la vida, y bienestar físico y emocional.

- Preguntas sociodemográficas básicas.

El cuestionario fue sometido a una prueba de consistencia interna, arrojando un alfa de Cronbach global de 0.802. Por dimensiones, se obtuvieron los siguientes coeficientes: Bienestar físico y emocional (α = 0.811), Violencia (α = 0.701), y Consumo de sustancias (α = 0.782), lo que indica una buena fiabilidad interna. El procedimiento utilizado en la primera etapa, el cuestionario fue aplicado de manera presencial en las universidades participantes. En la segunda etapa, se administró mediante formulario digital, enviado a través de redes sociales y correo electrónico, con apoyo de los encuestados iniciales. Para minimizar errores de llenado, se incluyó una pregunta de control interna y se proporcionaron instrucciones claras. Además, se ofreció acompañamiento opcional para participantes con dificultades de acceso o comprensión tecnológica.

Los datos fueron procesados mediante estadística descriptiva (frecuencias, porcentajes, medias) y pruebas de independencia, específicamente Chi-cuadrado y, cuando correspondía, medidas de asociación como Phi y V de Cramer, para analizar la relación entre variables categóricas. Aunque el estudio no utilizó modelos de regresión multivariada, los resultados permiten identificar tendencias relevantes y relaciones significativas entre las variables estudiadas.

El estudio respetó los principios éticos de la investigación social. Todos los participantes otorgaron su consentimiento informado, se garantizó el anonimato y la confidencialidad de los datos, y se evitó cualquier forma de coacción durante la recolección de la información.

2.1 Limitaciones del estudio

- Representatividad: La inclusión de un muestreo no probabilístico por conveniencia en la segunda etapa limita la generalización de los resultados a la población total de San Francisco de Macorís.

- Desbalance de género: La muestra presenta una sobrerrepresentación femenina (79.5%), lo que podría sesgar los resultados, especialmente en variables relacionadas con violencia y roles de género.

- Instrumento digital: El uso de formularios digitales en la segunda etapa pudo haber generado sesgos de acceso o comprensión en participantes con baja alfabetización digital, a pesar del acompañamiento ofrecido.

- Medición del bienestar: Aunque se abordaron dimensiones de bienestar físico y emocional, no se utilizó una escala estandarizada internacionalmente reconocida. El bienestar fue operacionalizado a partir de ítems desarrollados por los investigadores, lo que limita la comparabilidad con otros estudios.

- Alcance del análisis: El estudio se centró en análisis descriptivos y bivariados. La falta de modelos multivariantes impide controlar el efecto simultáneo de múltiples variables y limita el análisis profundo de interacciones complejas.

El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario estructurado, elaborado por los investigadores que incluyó: Preguntas dicotómicas sobre uso de sustancias, violencia intrafamiliar y bienestar general, escalas Likert para medir actitudes sobre roles de género, violencia y satisfacción con la vida y preguntas demográficas. Al mismo se le aplico la prueba de consistencia interna del alfa de Cronbach obteniéndose un resultado de 0.802 (80.2%) de nivel de confianza en el instrumento de forma general. Además, de consideración las dimensiones Estado Físico y Emocional con un alfa de Cronbach de 0.811 (81.1%), Violencia 0.701 (70.1%) y Uso de Sustancias 0.782 (78.2%).

En la primera etapa el cuestionario se distribuyó de manera presencial ya que se disponía de la muestra en las universidades que sirvieron de nicho a la investigación. En la segunda etapa se aplicó el instrumento digital a los comunitarios que decidieron participar en la investigación, enviados a través de un formulario digital, además se incluyó una pregunta control en el desarrollo del llenado, con la finalidad de garantizar que la persona estaba realizando el proceso de manera correcta; el instrumento se aplicó de forma anónima, para promover respuestas honestas sobre temas sensibles. Los datos recolectados fueron analizados mediante estadísticas descriptivas, evaluando la prevalencia de conductas como el uso de sustancias y la violencia intrafamiliar, y su relación con el bienestar físico y mental.

El estudio respetó los principios éticos, garantizando el consentimiento informado, la confidencialidad y el anonimato de los participantes. Los resultados iniciales proporcionaron una comprensión sobre cómo el uso de sustancias, la violencia intrafamiliar y las creencias sobre roles de género afectan la calidad de vida.

3. Análisis y Resultados

El análisis de los resultados obtenidos en este estudio proporciona una visión integral sobre las complejas interacciones entre el uso de sustancias, la violencia intrafamiliar y los roles de género, y cómo estas afectan el bienestar de jóvenes y adultos en San Francisco de Macorís, República Dominicana. A través de la aplicación de un cuestionario estructurado, se identificaron patrones significativos en las conductas, actitudes y percepciones de la población estudiada, los cuales permiten evaluar tanto la prevalencia de estas problemáticas como su impacto en la salud física, mental y social. Este apartado examina en detalle los datos obtenidos, destacando las relaciones entre las variables clave y su relevancia en la comprensión de los factores de riesgo y las dinámicas subyacentes, con el propósito de orientar estrategias de intervención efectivas para la mejora de la calidad de vida de los afectados.

3.2. Presentación de Tablas y Figuras

Tabla 1: Rango de edad de los encuestados

| Edad | N | % |

|---|---|---|

| menos de 18 | 22 | 4.3% |

| 18-21 | 111 | 21.7% |

| 22-25 | 139 | 27.1% |

| 26-29 | 99 | 19.3% |

| 30-34 | 54 | 10.5% |

| 35-39 | 24 | 4.7% |

| 40-44 | 26 | 5.1% |

| 45-49 | 13 | 2.5% |

| 50 o más | 24 | 4.7% |

| Total | 512 | 100% |

La tabla 1 muestra la distribución etaria de los encuestados muestra una clara concentración en la población joven-adulta. El grupo de 22 a 25 años representa el 27.1% del total, siendo el más numeroso, seguido por el rango de 18 a 21 años (21.7%) y 26 a 29 años (19.3%). En conjunto, estos tres grupos comprenden el 68.1% de la muestra, lo cual sugiere que el estudio se enfoca principalmente en individuos en etapas de transición entre la educación superior y la inserción al mercado laboral.

Este predominio de jóvenes adultos en la muestra refleja una tendencia ampliamente documentada sobre poblaciones latinoamericanas, donde los enfoques investigativos suelen centrarse en individuos en etapas clave de desarrollo personal y profesional, particularmente entre los 18 y 29 años. Este grupo etario tiende a adoptar estilos de vida de riesgo como el consumo excesivo de alcohol, tabaquismo y mala alimentación---, lo cual ha motivado una creciente atención investigativa en el ámbito universitario y comunitario (Cala, 2012).

Por otro lado, las personas mayores de 30 años están poco representadas. Por ejemplo, el grupo de 30 a 34 años representa apenas el 10.5%, y todos los grupos por encima de esa edad individualmente no superan el 5.1%, con casos como el grupo de 45 a 49 años representando apenas el 2.5%. Esta baja participación podría estar relacionada con el contexto en que se recolectaron los datos ---posiblemente universidades, institutos técnicos o programas de formación dirigidos a jóvenes.

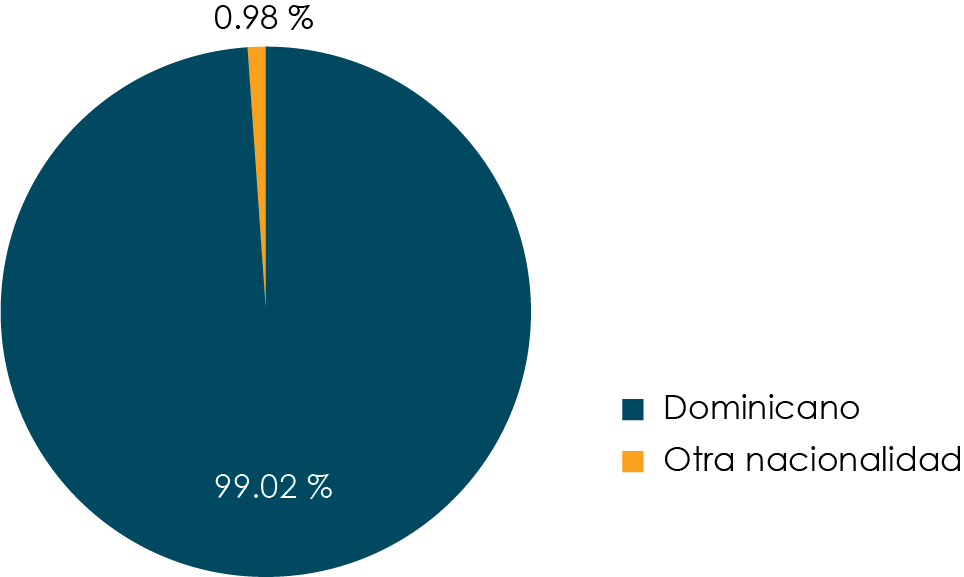

Además, este sesgo etario puede implicar ciertas limitaciones para la generalización de los resultados a poblaciones de mayor edad, ya que sus percepciones, valores y necesidades suelen diferir considerablemente de las generaciones más jóvenes. En términos metodológicos, es importante destacar que el total de encuestados fue de 512 personas, lo cual ofrece un tamaño muestral robusto para el análisis estadístico, aunque con una fuerte homogeneidad etaria y cultural, ya que el 99% de los participantes son de nacionalidad dominicana (Figura 1). Este enfoque centrado en muestras locales es coherente con estudios recientes como los de Akbar (2021), que subrayan la relevancia de diseñar intervenciones basadas en datos nacionales, especialmente en contextos donde los determinantes culturales y sociales influyen considerablemente en el acceso a servicios de salud mental y en la percepción del bienestar psicológico.

Figura 1. Nacionalidad de los encuestados

La figura 1 muestra la distribución de nacionalidad de los participantes del estudio, revelando una abrumadora mayoría de encuestados de nacionalidad dominicana (99.02%), frente a un ínfimo 0.98% de personas extranjeras. Esta representación gráfica confirma una notable homogeneidad cultural y nacional dentro de la muestra analizada.

Desde el punto de vista metodológico, esta composición homogénea puede ofrecer ventajas en términos de control de variables culturales en la interpretación de los resultados, ya que se minimizan las posibles diferencias derivadas de contextos nacionales diversos. Al mismo tiempo, esta uniformidad limita la capacidad de generalización de los hallazgos a poblaciones más heterogéneas o internacionales, ya que la muestra representa casi exclusivamente una sola identidad nacional.

Este tipo de enfoque muestral no es aislado, ya que investigaciones recientes en el país también han utilizado muestras locales homogéneas para estudiar problemas como el riesgo suicida y la salud mental adolescente, priorizando la representatividad nacional y el diseño de intervenciones culturalmente pertinentes (Rojas-Torres et al., 2022).

Tabla 2: Estado civil de los participantes

| Estado Civil | N | % |

|---|---|---|

| Soltero/a | 292 | 57.0% |

| Casado/a | 75 | 14.6% |

| Unión libre | 142 | 27.7% |

| Viudo/a | 3 | 0.6% |

| Total | 512 | 100% |

La tabla 2 muestra la distribución del estado civil entre los encuestados muestra una marcada prevalencia de personas solteras, que constituyen el 57 % de la muestra. Este dato es consistente con tendencias observadas en investigaciones recientes, donde se destaca que la juventud contemporánea suele posponer el matrimonio o las uniones formales, influenciada por factores como la inestabilidad económica, la priorización del desarrollo académico y profesional, y un cambio en las aspiraciones personales respecto a la vida conyugal (González-Brenes et al., 2018).

En segundo lugar, un 27.7 % de los participantes se encuentran en unión libre, lo que indica una preferencia creciente por modelos de convivencia no institucionalizados. Esta elección puede interpretarse como parte de una transformación sociocultural más amplia, en la cual las estructuras tradicionales de pareja están siendo reconfiguradas en favor de relaciones más flexibles y pragmáticas (Mejía et al., 2017). Por su parte, solo un 14.6 % está casado y un 0.6 % es viudo/a, cifras que reafirman el perfil juvenil de la muestra, ya descrito en el análisis etario anterior. La baja incidencia de viudez y matrimonio formal es esperable en un grupo mayoritariamente joven.

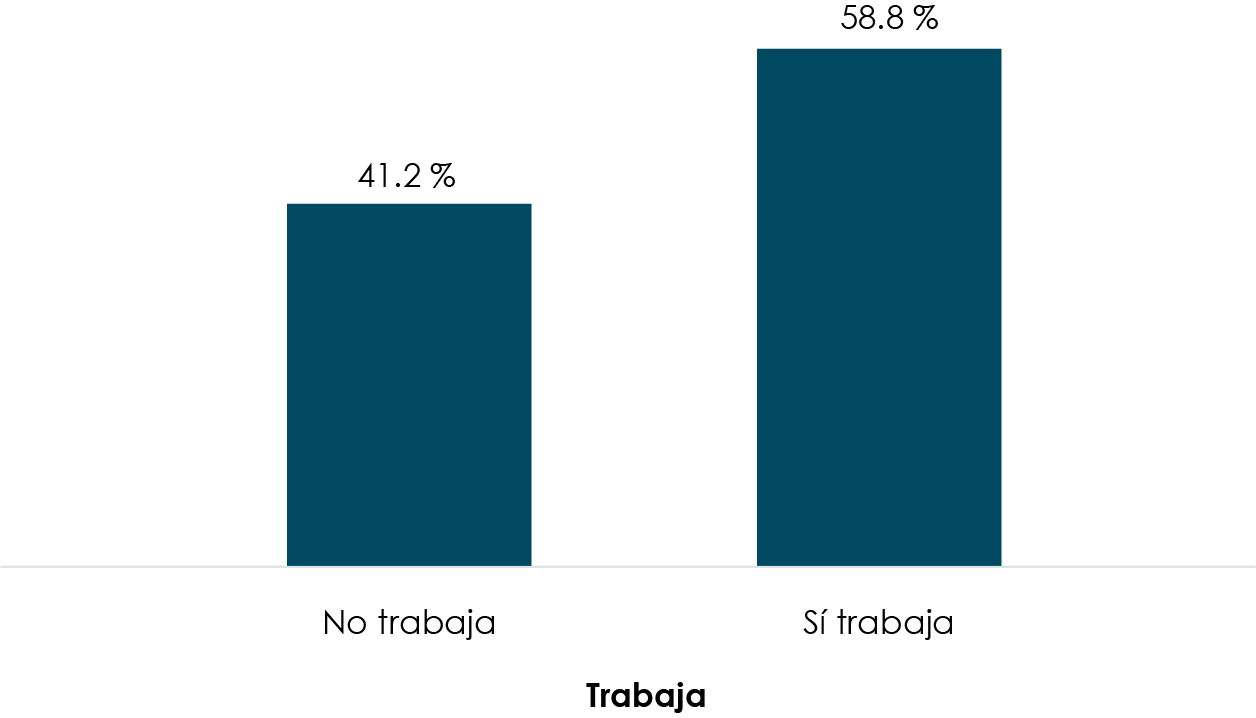

Figura 2. Estado laboral de los participantes

La figura 2 muestra que el empleo juega un papel crucial en la vida de los encuestados, con un 58.8 % de ellos trabajando, lo cual refleja que la mayoría de los jóvenes adultos encuestados están insertos en el mercado laboral, una cifra que se alinea con estudios que destacan cómo las transformaciones laborales y las nuevas exigencias de autogestión y flexibilidad afectan particularmente a los jóvenes, quienes buscan insertarse en mercados precarios y altamente competitivos (Garcés-Ojeda et al., 2020). Sin embargo, un 41.2 % no trabaja, lo que puede estar relacionado con el hecho de que muchos de estos encuestados se encuentran aún en proceso educativo o enfrentan barreras estructurales para acceder al empleo formal.

Esta tendencia ha sido identificada también en estudios latinoamericanos recientes, los cuales exponen cómo, a pesar de los avances en equidad laboral, las mujeres aún enfrentan obstáculos estructurales derivados de estereotipos tradicionales que las vinculan principalmente al cuidado del hogar y limitan su participación plena como proveedoras económicas (Pinilla Díaz & Guzmán Pacheco, 2021).

| Fuente de Ingresos | N | % |

|---|---|---|

| Hombre (Esposo) | 129 | 25,2 % |

| Mujer (Esposa) | 74 | 14,5 % |

| Ambos | 144 | 28,1 % |

| Otros | 128 | 25,0 % |

| No contesta | 37 | 7,2 % |

| Total | 512 | 100 % |

La tabla 3 muestra un interesante hallazgo en cuanto a la fuente de ingresos: el 25.2 % de los encuestados dependen económicamente de su esposo, lo cual refleja la persistencia de roles de género tradicionales en los que el hombre es visto como el principal proveedor del hogar. Sin embargo, el 14.5 % de los encuestados que reportan que su esposa es la principal fuente de ingresos sugiere que las dinámicas de género están evolucionando hacia una mayor equidad.

Esta tendencia ha sido identificada también en estudios latinoamericanos recientes, los cuales exponen cómo, a pesar de los avances en equidad laboral, las mujeres aún enfrentan obstáculos estructurales derivados de estereotipos tradicionales que las vinculan principalmente al cuidado del hogar y limitan su participación plena como proveedoras económicas (Pinilla Díaz & Guzmán Pacheco, 2021).

Tabla 4: Diversidad sexual de los participantes

| Diversidad Sexual | N | % |

|---|---|---|

| Heterosexual | 481 | 93.9% |

| Homosexual/Lesbiana | 19 | 3.7% |

| Transexual | 12 | 2.3% |

| Total | 512 | 100% |

La tabla 4 muestra que un 93.9 % de los encuestados se identifican como heterosexuales, lo que coincide con investigaciones previas que señalan que esta orientación continúa siendo predominante en muestras generales, especialmente en contextos conservadores donde los factores religiosos, familiares y sociales influyen en la autoidentificación de la orientación sexual. En efecto, un estudio realizado en estudiantes universitarios mostró que la mayoría se identificaba como heterosexual, y que esta orientación estaba fuertemente asociada con la crianza religiosa y el entorno familiar tradicional (Omisore et al., 2022).

Sin embargo, la presencia de participantes que se identifican como homosexuales o lesbianas (3.7 %) y transexuales (2.3 %) merece especial atención. Estas cifras podrían no reflejar fielmente la realidad, ya que investigaciones indican que factores como el estigma social, la discriminación y el temor al rechazo influyen significativamente en el subregistro de orientaciones sexuales y de género no normativas (López & Sánchez, 2018). En ese sentido, los datos deben interpretarse con cautela, reconociendo que la visibilidad de la diversidad sexual no siempre es proporcional a su presencia real en la población.

En relación con las dinámicas de convivencia, un 29 % de los encuestados declara vivir con hijos/as, lo cual sugiere la existencia de estructuras familiares tradicionales, incluso entre personas jóvenes. Al mismo tiempo, un 21.5 % aún reside con sus padres, una tendencia cada vez más frecuente que refleja los procesos de prolongación de la juventud y la dependencia económica extendida, especialmente en contextos latinoamericanos donde la transición a la adultez se ha vuelto más lenta y fragmentada. Esta situación ha sido documentada en investigaciones cualitativas en México, donde se observa que los jóvenes adultos resignifican los hitos tradicionales del paso a la adultez —como la independencia económica o la formación de un hogar propio—, desarrollando estrategias flexibles ante las limitaciones estructurales que enfrentan (Barrera & Balbuena, 2020).

Por otro lado, la baja presencia de convivientes como abuelos, cuñados u otros familiares indica una disminución de los modelos familiares multigeneracionales, tendencia asociada a cambios en la estructura del hogar moderno y al crecimiento de núcleos familiares más reducidos (Martínez & Paredes, 2019).

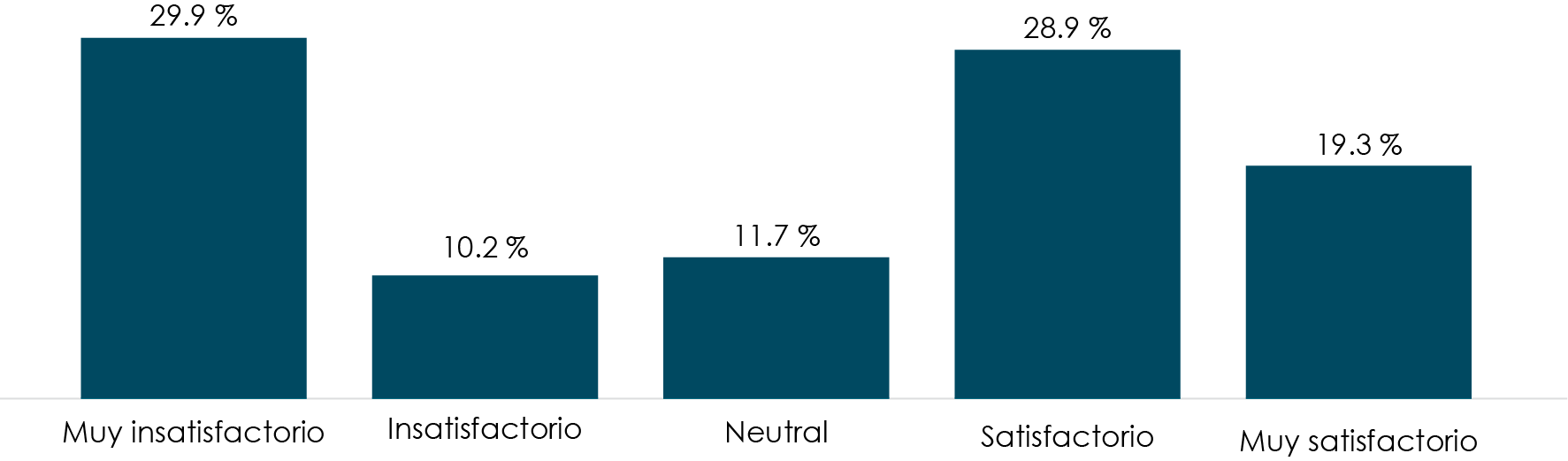

Figura 3. Estado de salud física general de los participantes

Los resultados presentados en la Figura 3 indican que un significativo 29.9 % de los encuestados manifiesta estar muy insatisfecho con su salud física, lo cual representa un indicador preocupante sobre el bienestar físico en esta población. Esta proporción revela una percepción negativa importante respecto al estado físico general y está en concordancia con estudios recientes que subrayan el aumento de preocupaciones relacionadas con la salud corporal entre jóvenes latinoamericanos (Jiménez & Herrera, 2020).

La inactividad física persistente en edades tempranas puede convertirse en un factor de riesgo significativo para condiciones crónicas en la adultez, incluyendo enfermedades cardiovasculares, metabólicas y problemas de salud mental. Por ejemplo, un metaanálisis reciente evidenció que la actividad física regular mejora significativamente los niveles de estrés, ansiedad y depresión en estudiantes universitarios, lo que refuerza la idea de que la falta de movimiento desde etapas juveniles no solo impacta el bienestar actual, sino también puede anticipar serios retos sanitarios a futuro si no se interviene oportunamente (Amu-Ruiz et al., 2024).

Tabla 5: Emociones que experimentan en su vida

| Emociones | N | % |

|---|---|---|

| Positivas | 206 | 40.2% |

| Ni positivas ni negativas | 33 | 6.4% |

| Más positivas que negativas | 216 | 42.2% |

| Más negativas que positivas | 49 | 9.6% |

| Negativas | 8 | 1.6% |

| Total | 512 | 100% |

La tabla 5 muestra las emociones que experimentan en su vida; la mayoría de los encuestados (42.2 %) reporta experimentar más emociones positivas que negativas, lo que indica un predominio de bienestar emocional en esta muestra. Sin embargo, un pequeño porcentaje (1.6 %) experimenta exclusivamente emociones negativas, lo que podría requerir atención psicológica. Esto coincide con estudios que revelan que, si bien muchos adolescentes presentan altos niveles de satisfacción con la vida y autoestima, un subgrupo significativo sigue mostrando síntomas de ansiedad y depresión que deben ser abordados preventivamente en contextos educativos y familiares (García-Escalera et al., 2020).

| Nivel | N | % |

|---|---|---|

| Muy insatisfactorio | 63 | 12.3 % |

| Insatisfactorio | 22 | 4.3 % |

| Neutral | 109 | 21.3 % |

| Satisfactorio | 213 | 41.6 % |

| Muy Satisfactorio | 105 | 20.5 % |

| Total | 512 | 100 % |

Los resultados de la Tabla 6 muestran una distribución diversa en los niveles de satisfacción con la vida entre los encuestados, lo que evidencia la complejidad del bienestar subjetivo en esta población. Un 16.6 % de los participantes expresa niveles de insatisfacción (suma de “muy insatisfactorio” e “insatisfactorio”), lo cual constituye una alerta significativa. Esta proporción podría estar asociada con problemas emocionales, dificultades económicas, estrés crónico o falta de redes de apoyo, factores que han sido ampliamente vinculados a una baja satisfacción vital en la literatura científica.

La presencia de este grupo con percepciones negativas sugiere la necesidad de intervenciones psicosociales orientadas al fortalecimiento del bienestar emocional, especialmente en jóvenes que pueden estar atravesando etapas críticas de transición y vulnerabilidad. Por el contrario, un 20.5 % de los encuestados se declara muy satisfecho con su vida, lo que puede estar relacionado con factores de protección como una buena salud mental, relaciones interpersonales estables o condiciones económicas favorables. Esta percepción positiva coincide con estudios que destacan el papel del apoyo social, la autoestima y la estabilidad económica como determinantes clave del bienestar general.

La categoría más representativa corresponde a quienes se sienten satisfechos (41.6 %), lo cual refleja una percepción moderadamente positiva. Aunque no se trata de una satisfacción plena, este grupo podría estar en un punto de equilibrio, con margen para mejorar sus condiciones de vida. Finalmente, un 21.3 % manifiesta una actitud neutral, lo cual podría interpretarse como estabilidad, pero también como una posible desconexión emocional o percepción de estancamiento, sin cambios relevantes o emociones marcadas respecto a su vida actual.

Estos datos subrayan la importancia de diseñar estrategias de intervención comunitaria o institucional que fomenten el bienestar integral, especialmente dirigidas a quienes muestran baja satisfacción. El fortalecimiento de servicios de apoyo psicológico, el acceso a oportunidades educativas y laborales, así como la promoción de hábitos de autocuidado, pueden ser claves para elevar los niveles de satisfacción vital en esta población. Estos resultados son coherentes con hallazgos recientes en jóvenes latinoamericanos, donde se ha identificado que el bienestar emocional y el sentido de logro personal, junto con las relaciones sociales positivas, influyen significativamente en la percepción de la satisfacción vital (Galán-Arroyo et al., 2024).

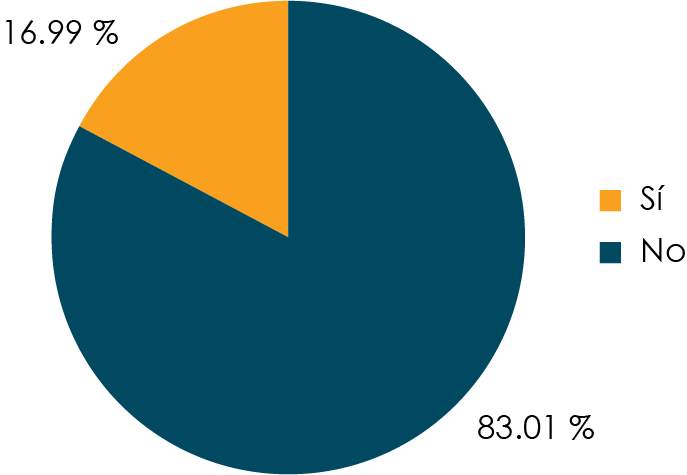

Figura 4. Víctimas de abuso y/o violencia

Si los encuestados han sido víctimas de abuso y/o violencia, los resultados muestran que el 16.99 % de los encuestados han sido víctimas de abuso y/o violencia, lo que destaca la prevalencia de maltrato en las relaciones, aunque el 83.01 % afirma no haber experimentado ninguna forma de abuso. Este dato subraya que, si bien una mayoría no ha sufrido maltrato, una parte significativa de la población sigue expuesta

Es posible que el porcentaje de abuso esté subestimado debido a la normalización de ciertos comportamientos o al desconocimiento sobre lo que constituye violencia en una relación. Estos hallazgos coinciden con estudios que señalan la falta de denuncia y reconocimiento de las formas menos visibles de abuso, lo que resalta la importancia de iniciativas educativas y de concienciación para identificar y abordar estas problemáticas.

Los hallazgos coinciden con diversos estudios sobre la prevalencia de abuso y violencia en las relaciones de pareja, que indican que el abuso emocional y psicológico puede estar subestimado en la mayoría de las encuestas. Un estudio realizado por Stockman et al. (2015) señala que, en muchos contextos, las formas menos visibles de violencia, como el abuso emocional o psicológico, a menudo pasan desapercibidas o no se consideran lo suficientemente graves para ser denunciadas, lo que contribuye a una subestimación de su prevalencia. Asimismo, la investigación de Gilchrist et al. (2019)b destaca que la normalización de ciertos comportamientos abusivos y la falta de conocimiento sobre lo que constituye violencia pueden dificultar su identificación en las relaciones de pareja.

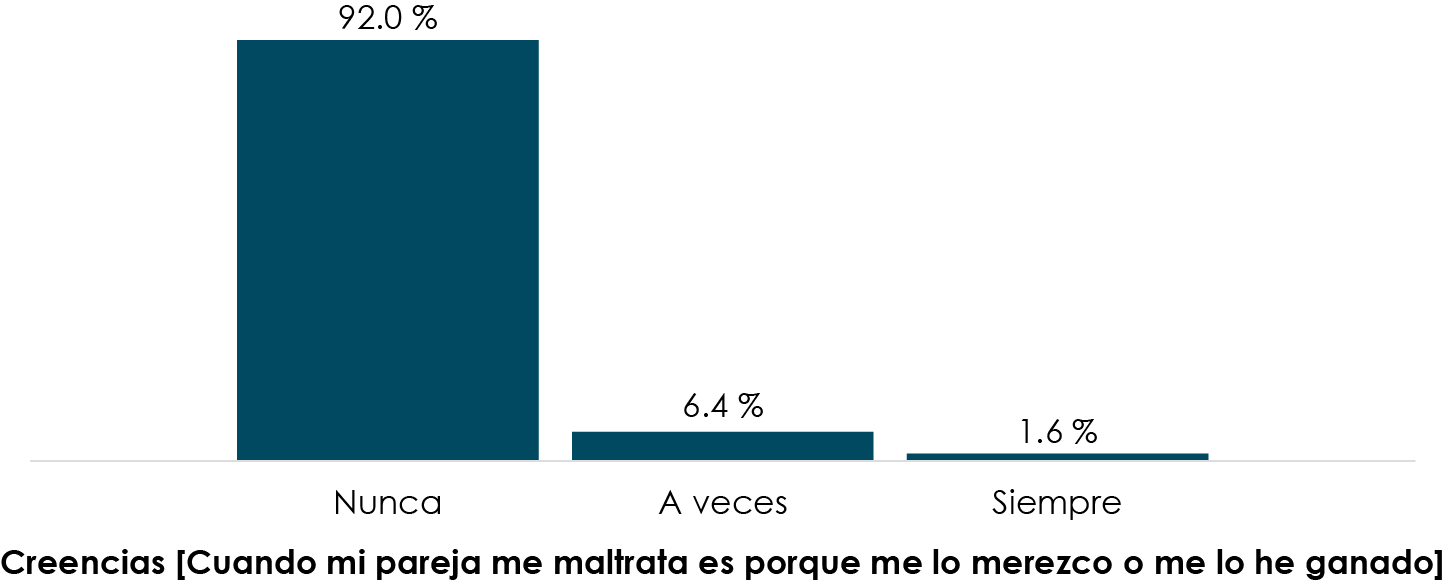

Figura 5. Merezco maltrato

Los datos de la Figura 5 revelan que un 92 % de los encuestados rechaza rotundamente la idea de que el maltrato esté justificado, lo cual indica una postura generalizada de rechazo hacia la violencia como forma aceptable de interacción. Este hallazgo es positivo y sugiere avances en la concienciación social sobre el respeto y los derechos individuales.

Sin embargo, preocupa que el 8 % de los participantes considere que el maltrato podría justificarse en ciertos casos. Esta minoría, aunque pequeña, evidencia la persistencia de creencias normalizadoras del abuso, las cuales pueden derivarse de construcciones sociales tradicionales y patriarcales profundamente arraigadas en ciertos contextos culturales. Estas ideas, aún latentes, representan un riesgo real de tolerancia a la violencia en las relaciones interpersonales, particularmente en parejas jóvenes o en situaciones de dependencia emocional o económica.

Este tipo de percepciones ha sido ampliamente documentado por investigaciones internacionales, que advierten que las creencias tradicionales sobre los roles de género y la dominación masculina están estrechamente relacionadas con la aceptación y reproducción de la violencia de pareja, especialmente en culturas donde el control del hombre sobre la mujer es socialmente tolerado o invisibilizado (Stockman et al., 2015).

Tabla 7: Dependiente y sumisa, los hombres las prefieren

| Frecuencia | N | % |

|---|---|---|

| Nunca | 170 | 33.2% |

| A veces | 269 | 52.5% |

| Siempre | 73 | 14.3% |

| Total | 512 | 100% |

Los resultados de la Tabla 7 muestran que un 52.5 % de los encuestados considera que los hombres “a veces” prefieren mujeres dependientes y sumisas, mientras que un 14.3 % cree que esta preferencia ocurre “siempre”. En conjunto, dos tercios de los participantes (66.8 %) reconocen la persistencia del estereotipo que asocia la feminidad con la sumisión, lo cual representa un fenómeno preocupante desde la perspectiva de la equidad de género.

Este dato evidencia la vigencia de creencias tradicionales sobre los roles de género, donde se espera que la mujer adopte un rol subordinado en la relación de pareja. Estas construcciones sociales no solo limitan el desarrollo personal de las mujeres, sino que también refuerzan dinámicas de control emocional y dependencia afectiva, asociadas frecuentemente con relaciones abusivas.

La violencia emocional y psicológica, que puede manifestarse a través de actitudes controladoras como restringir las amistades o imponer horarios, suele estar normalizada en relaciones donde existe un desequilibrio de poder. Investigaciones recientes han demostrado que este tipo de violencia tiene consecuencias severas en la autoestima, la estabilidad emocional y la autonomía de las víctimas, muchas veces sin ser reconocida ni denunciada, lo cual contribuye a su persistencia y subestimación social (Tarriño-Concejero et al., 2023).

El hecho de que un 33.2 % de los encuestados rechace totalmente esta idea es alentador, ya que sugiere una creciente conciencia crítica frente a estos estereotipos, aunque sigue siendo minoritaria. Esto subraya la necesidad de seguir trabajando en educación en género, relaciones igualitarias y prevención de violencia desde edades tempranas.

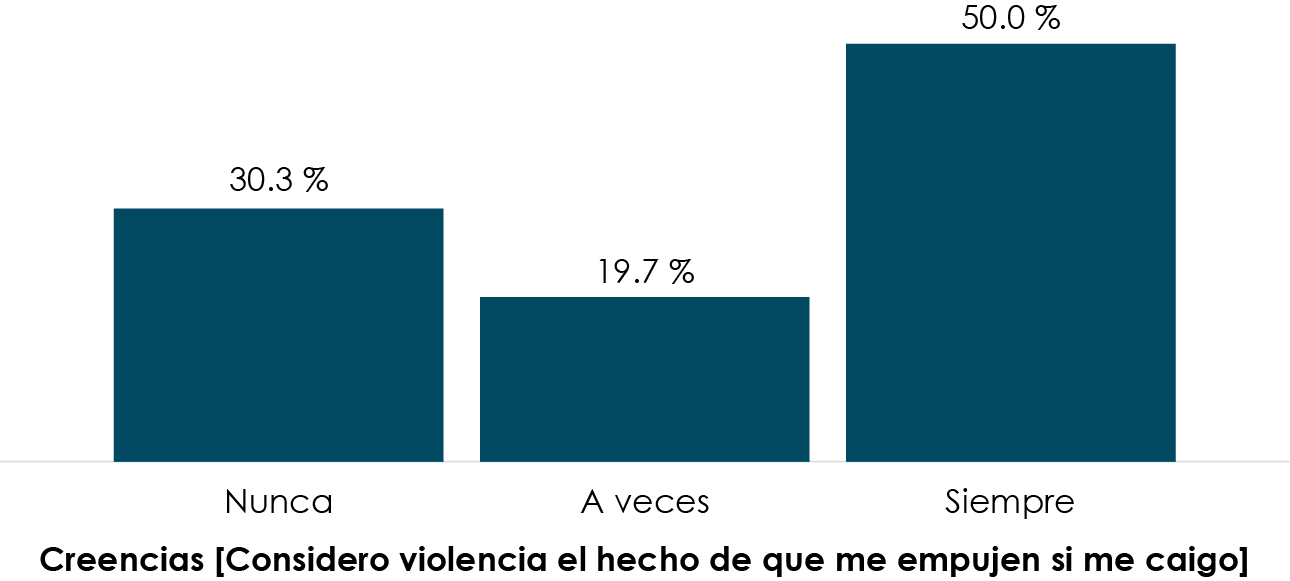

Figura 6. Consideración de violencia si me empujan y me caigo

La figura 6 se enfoca al respecto a si “Considera violencia el hecho de que me empujen si me caigo”, el 50 % de los encuestados considera que un empujón siempre es violencia, lo que muestra una postura firme hacia el maltrato físico. Sin embargo, un 30 % no lo ve como violencia, lo que podría indicar que ciertos actos abusivos son minimizados.

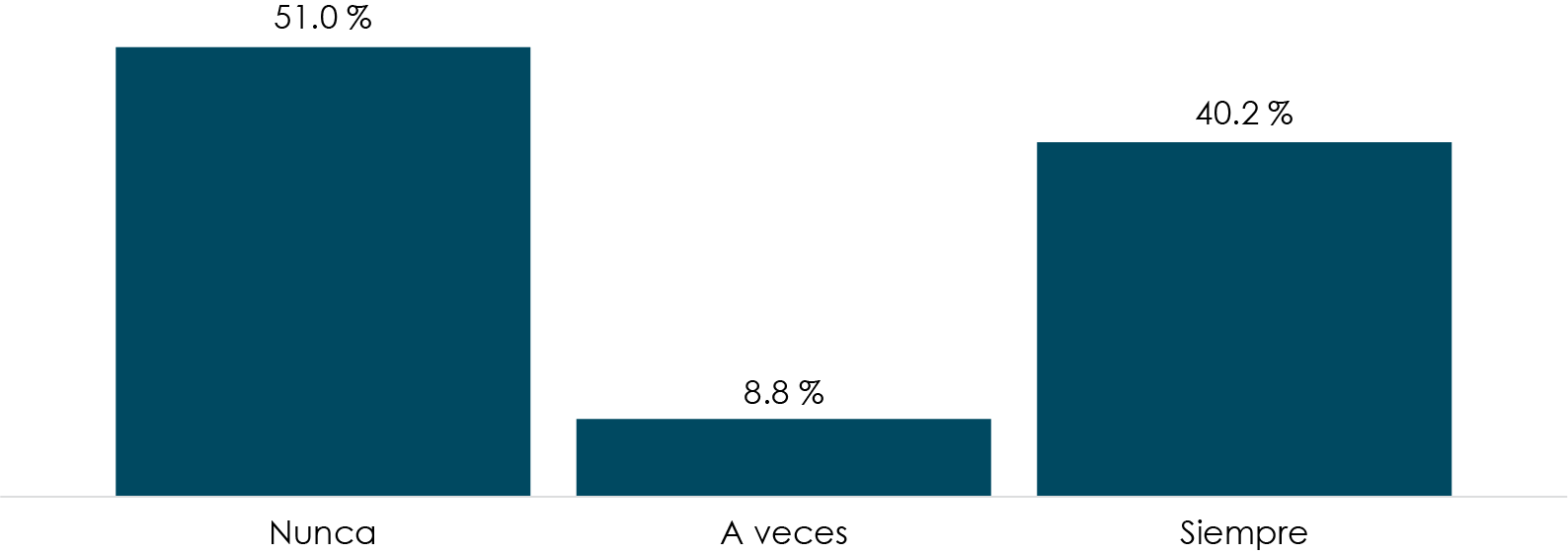

Figura 7. Solo es violencia cuando me golpean a menudo

La Figura 7 presenta un dato preocupante: un 40 % de los encuestados cree que la violencia solo se considera como tal cuando los golpes son frecuentes, lo que revela una percepción limitada y peligrosa sobre qué constituye realmente la violencia física. Esta visión sugiere que para un número considerable de personas, la agresión ocasional no es necesariamente violencia, lo cual contribuye a su normalización.

Por otro lado, solo un 8.8 % de los participantes reconoce que incluso un golpe aislado puede ser considerado violencia, lo que evidencia una insuficiente sensibilización social sobre las formas menos visibles y más naturalizadas del maltrato físico. Esta interpretación restrictiva del concepto de violencia minimiza los efectos del abuso esporádico y retrasa el reconocimiento de situaciones peligrosas en las relaciones interpersonales.

Esta subestimación no solo invisibiliza las primeras señales de violencia, sino que también dificulta la denuncia y la intervención temprana, dejando espacio para la progresión del ciclo de violencia. En contextos como el latinoamericano, donde los estereotipos culturales y la tolerancia hacia la agresión todavía persisten en ciertos sectores, esta visión sesgada representa un obstáculo importante para la prevención efectiva de la violencia de género.

Estos resultados coinciden con hallazgos recientes que evidencian cómo la violencia en el noviazgo, especialmente la de tipo psicológico y de control, sigue siendo ampliamente normalizada entre jóvenes universitarios, quienes muchas veces no la reconocen como maltrato si ocurre de manera esporádica. Un estudio realizado en universidades andaluzas encontró que comportamientos como el ciberacoso o la vigilancia emocional son percibidos como aceptables en ciertas circunstancias, lo cual retrasa su identificación y refuerza la tolerancia hacia dinámicas abusivas en relaciones afectivas tempranas (Tarriño-Concejero et al., 2022).

| Respuesta | N | % | |

|---|---|---|---|

| Sabía que mi pareja les había pegado a sus parejas anteriores | Si | 25 | 4.9 % |

| No | 487 | 95.1 % | |

| Total | 512 | 100 % | |

| Cambios severos de humor | Si | 122 | 23.8 % |

| No | 390 | 76.2 % | |

| Total | 512 | 100 % | |

| Uso de arma o amenaza con usarla | Si | 18 | 3.5 % |

| No | 494 | 96.5 % | |

| Total | 512 | 100 % | |

| Da ordenes sobre lo que hay que hacer | Si | 101 | 19.70 % |

| No | 411 | 80.30 % | |

| Total | 512 | 100 % |

Los resultados de la Tabla 8 evidencian la presencia de múltiples indicadores de comportamientos abusivos en relaciones de pareja que, aunque no siempre sean reconocidos como violencia directa, representan señales tempranas de riesgo que no deben subestimarse. En primer lugar, un 4.9 % de los encuestados sabía que su pareja había ejercido violencia contra anteriores parejas, lo cual resulta especialmente alarmante, ya que la continuidad de estas relaciones sugiere una minimización o normalización del pasado violento. Esto coincide con investigaciones que demuestran cómo, en contextos dominados por normas de género tradicionales, las señales de advertencia tienden a ser ignoradas o racionalizadas (Stockman et al., 2015).

Además, un 23.8 % reportó cambios severos de humor en su pareja y un 19.7 % indicó que su pareja daba órdenes, comportamientos que apuntan a formas de abuso emocional y psicológico, frecuentemente invisibilizadas, pero altamente dañinas para la salud mental y la autonomía de la víctima. Estos indicadores, aunque menos visibles que la violencia física, cumplen un papel clave en el ciclo de control y sometimiento, especialmente en las primeras fases de la relación cuando se camuflan como actitudes de “carácter” o “cuidado”.

El uso de armas o amenazas con ellas fue reportado por un 3.5 %, una cifra baja, pero de alto riesgo potencial, ya que investigaciones han demostrado que estos actos, aunque aislados, son predictores confiables de violencia severa futura (Spencer et al., 2019). Los resultados de esta tabla refuerzan la urgente necesidad de educación afectiva y prevención del abuso emocional, especialmente en jóvenes. Identificar estas señales tempranas puede ser clave para prevenir la escalada hacia formas más graves de violencia. Se requieren programas institucionales que promuevan el reconocimiento de comportamientos controladores, manipulativos o agresivos desde sus formas más sutiles.

Tabla 9. Tolerancia y obediencia en la relación de pareja

| Opciones de respuestas | N | % | |

|---|---|---|---|

| Se debe tolerar la agresividad de la pareja | Nunca | 478 | 93.40% |

| A veces | 25 | 4.90% | |

| Siempre | 9 | 1.80% | |

| Total | 512 | 100% | |

| Obedecer todo aquello que le diga su pareja | Nunca | 258 | 50.40% |

| A veces | 234 | 45.70% | |

| Siempre | 20 | 3.90% | |

| Total | 512 | 100% |

Los datos de la Tabla 9 revelan una mezcla de actitudes progresistas y persistencia de patrones tradicionales en la concepción de las relaciones de pareja entre los encuestados. Por un lado, resulta positivo que un 93.4 % rechace la idea de tolerar la agresividad de su pareja bajo cualquier circunstancia, lo cual refleja una posición clara contra la normalización de la violencia. Este hallazgo es alentador y puede vincularse al creciente impacto de campañas de sensibilización, educación en derechos y cambios en la percepción pública sobre la violencia en las relaciones afectivas.

Sin embargo, el 6.7 % que considera que la agresividad puede justificarse “a veces” o “siempre” evidencia que aún subsisten creencias que permiten o excusan comportamientos violentos, especialmente en contextos donde el abuso puede percibirse como una “reacción justificada” o parte del conflicto conyugal. Este tipo de tolerancia es preocupante, ya que, como afirman Stockman et al. (2015), la aceptación social de la violencia está profundamente vinculada con normas culturales que refuerzan la desigualdad de género y los roles jerárquicos en la pareja.

En lo que respecta a la obediencia dentro de la relación, los resultados muestran una división significativa. Aunque el 50.4 % rechaza totalmente la idea de tener que obedecer todo lo que diga su pareja, un 45.7 % considera que es necesario hacerlo en ciertas ocasiones, y un 3.9 % cree que debe obedecerse siempre. Esta aceptación parcial de la obediencia revela que aún persisten dinámicas de poder desigual y relaciones de control encubierto, donde uno de los miembros asume un rol dominante, ya sea por razones culturales, económicas o emocionales.

Estos datos muestran que, aunque existe un rechazo mayoritario hacia la violencia física directa, las formas simbólicas de control y sumisión aún están presentes y a menudo son menos cuestionadas. Este hallazgo pone de manifiesto la necesidad de trabajar no solo en la erradicación del maltrato visible, sino también en la transformación de las dinámicas de poder en la pareja, promoviendo modelos de relación basados en la equidad, la autonomía y el respeto mutuo.

Tabla 10. Infidelidad y violencia

| N | % | ||

|---|---|---|---|

| Si una persona es infiel, su pareja tiene derecho a maltratarla | Nunca | 500 | 97.70% |

| A veces | 7 | 1.40% | |

| Siempre | 5 | 1.00% | |

| Total | 512 | 100% | |

| Me comporto violento/a ante ciertas situaciones | Nunca | 367 | 71.70% |

| A veces | 137 | 26.80% | |

| Siempre | 8 | 1.60% | |

| Total | 512 | 100% |

La tabla 10 muestra un hallazgo alarmante es que, aunque la gran mayoría (97.7%) de los encuestados rechaza que la infidelidad justifique el maltrato, un 7% lo ve como justificable, lo que pone en evidencia creencias peligrosas que podrían normalizar la violencia. Además, un 26.8% admite comportarse violentamente en ciertas situaciones, lo que subraya que la violencia no es solo un problema externo, sino que también puede ser una respuesta interna de los individuos ante el conflicto. Esto coincide con los estudios de Gilchrist et al. (2019)a, que sugieren que la violencia en las relaciones puede ser bidireccional, con ambos miembros de la pareja mostrando comportamientos violentos en determinadas circunstancias.

Tabla 11.Acciones generales de la violencia

| N | % | ||

|---|---|---|---|

| Me parece normal que mi pareja me pegue si no le hago caso | Nunca | 492 | 96.10% |

| A veces | 13 | 2.50% | |

| Siempre | 7 | 1.40% | |

| Total | 512 | 100% | |

| Mi pareja me pega sin motivo aparente | Nunca | 489 | 95.50% |

| A veces | 17 | 3.30% | |

| Siempre | 6 | 1.20% | |

| Total | 512 | 100% | |

| He tenido relaciones sexuales con mi pareja por la fuerza | Nunca | 474 | 92.60% |

| A veces | 32 | 6.30% | |

| Siempre | 6 | 1.20% | |

| Total | 512 | 100% | |

| He denunciado a mi pareja cuando ha sido violento/a conmigo | Nunca | 454 | 88.70% |

| A veces | 23 | 4.50% | |

| Siempre | 35 | 6.80% | |

| Total | 512 | 100% | |

| He pedido ayuda a alguien o algún familiar cuando mi pareja ha sido violento/a conmigo | Nunca | 441 | 86.10% |

| A veces | 38 | 7.40% | |

| Siempre | 33 | 6.40% | |

| Total | 512 | 100% | |

| He tenido que responder con violencia a los actos de abuso de mi pareja | Nunca | 463 | 90.40% |

| A veces | 32 | 6.30% | |

| Siempre | 17 | 3.30% | |

| Total | 512 | 100% | |

| He echado de la casa a mi pareja cuando ha sido violento/a conmigo | Nunca | 425 | 83.00% |

| A veces | 43 | 8.40% | |

| Siempre | 44 | 8.60% | |

| Total | 512 | 100% | |

| Estoy separado/a definitivamente de mi pareja por actos violentos a mi persona | Nunca | 452 | 88.30% |

| A veces | 20 | 3.90% | |

| Siempre | 40 | 7.80% | |

| Total | 512 | 100% |

La Tabla 11 expone de forma contundente la complejidad de las respuestas ante situaciones de violencia en relaciones de pareja, revelando una realidad alarmante donde, a pesar de los actos violentos, las reacciones de denuncia, defensa o ruptura son escasas.

Aunque la mayoría rechaza la idea de que “es normal que la pareja pegue” (96.1%), existe un 3.9% que justifica este comportamiento en ciertas situaciones, lo que pone en evidencia que la violencia está aún parcialmente naturalizada en un pequeño pero significativo sector. Este tipo de creencias contribuye a invisibilizar el abuso, especialmente cuando no se manifiesta de forma continua.

De forma aún más preocupante, un 7.5% de los encuestados declara haber sido forzado a mantener relaciones sexuales, lo que constituye una forma grave de violencia sexual dentro de la pareja. Estos resultados coinciden con hallazgos recientes, como el estudio de Pérez-Castejón, et al (2021), quienes encontraron que los adolescentes tienden a minimizar la violencia sexual en relaciones de pareja cuando se presenta de forma ocasional, y que los varones, en particular, manifiestan actitudes más tolerantes hacia la violencia psicológica y sexual. Este tipo de percepción retrasa la identificación del abuso y contribuye a la normalización del maltrato físico y emocional en relaciones afectivas tempranas.

Los niveles de denuncia y búsqueda de ayuda son excepcionalmente bajos. Sólo el 6.8% ha denunciado de forma constante a su pareja, y apenas un 6.4% ha pedido ayuda a familiares o personas cercanas. Esto sugiere la existencia de fuertes barreras sociales, emocionales y estructurales que impiden a las víctimas tomar medidas protectoras, tales como el miedo a represalias, la dependencia emocional o económica, y la desconfianza en las instituciones.

Incluso cuando la violencia persiste, la respuesta tiende a la resignación antes que a la acción. El 90.4% nunca ha respondido con violencia, y 83% no ha expulsado a su pareja del hogar, lo que indica una fuerte permanencia en contextos abusivos. Finalmente, solo el 7.8% ha logrado poner fin a una relación violenta, lo que refleja cuán difícil es salir de estos ciclos cuando no existen redes de apoyo sólidas ni sistemas efectivos de intervención.

Estos datos demuestran que, aunque muchas personas reconocen la violencia como inaceptable, las respuestas concretas frente al abuso son limitadas. La escasa acción no es reflejo de conformidad, sino de desprotección estructural y emocional. Se hace imperativo reforzar políticas de prevención, acompañamiento psicosocial, mecanismos confidenciales de denuncia y programas de empoderamiento, especialmente dirigidos a poblaciones jóvenes y en riesgo.

Tabla 12. Formas de amenaza y/o abusos

| N | % | |

|---|---|---|

| Le amenaza que se va a llevar su hijo/a | 7 | 1.4% |

| Le Insulta, grita, aplica chantaje emocional y manipulación | 1 | 0.2% |

| Le hace críticas constantes | 51 | 10.0% |

| Le dice qué hacer y usar | 26 | 5.1% |

| La menosprecia o humilla frente a otras personas, Le avergüenza en público | 39 | 7.6% |

| Le controla de las redes sociales los teléfonos, el horario y las amistades | 23 | 4.5% |

| Le Insulta, grita, aplica chantaje emocional y manipulación, Le hace críticas constantes | 44 | 8.6% |

| Le impide que hable con familiares | 8 | 1.6% |

| ninguna | 312 | 60.9% |

| Total | 512 | 100% |

La tabla 12 muestra que, un 60.9% de los encuestados afirma no haber experimentado ninguna forma de amenaza o abuso, el 39.1% restante reporta haber sido víctima de distintas formas de abuso emocional y psicológico, lo cual constituye una prevalencia significativa y preocupante. Las críticas constantes (10%) y el menosprecio o humillación en público (7.6%) figuran entre las formas más reportadas de abuso, reflejando dinámicas de poder y control emocional que atentan contra la autoestima y la estabilidad psíquica de la víctima.

Estos actos, aunque no dejan huellas físicas, tienen un profundo impacto en la salud mental, y son comúnmente utilizados por personas agresoras para minar la confianza y autonomía de sus parejas. También destaca que un 8.6% ha sufrido combinaciones de insultos, manipulación emocional y críticas degradantes, lo que indica formas complejas y sostenidas de violencia verbal, que pueden escalar a comportamientos más graves si no son abordadas.

Un 4.5% afirma que su pareja controla sus redes sociales, teléfono, horario y amistades, configurando una clara violación a su privacidad y autonomía. Este tipo de vigilancia digital y social, cada vez más documentado en relaciones jóvenes, promueve el aislamiento y la dependencia emocional, y forma parte del patrón conocido como “violencia tecnológica” o “control coercitivo”.

De manera similar, un 5.1% reportó que su pareja les indica qué hacer o qué ropa usar, y un 1.6% ha sido impedido de hablar con familiares, ambos comportamientos que refuerzan la sumisión y ruptura de redes de apoyo externas, facilitando el control total sobre la víctima. Si bien en menor proporción, un 1.4% ha sido amenazado con que su pareja le quitaría a su hijo/a, lo cual constituye una forma extrema de manipulación y abuso emocional, especialmente cuando existen vínculos parentales o dependencia afectiva.

Tabla 13.Uso de drogas y tiempo sin usarla

| N | % | ||

|---|---|---|---|

| ¿Usas o has usado alguna droga diferente de las que se utilizan por razones médicas? | Sí | 13 | 2.50% |

| No | 499 | 97.50% | |

| Total | 512 | 100% | |

| ¿Puede transcurrir una semana sin que utilice una droga? | Sí | 183 | 35.70% |

| No | 329 | 64.30% | |

| Total | 512 | 100% |

Los resultados de la Tabla 13 reflejan una baja prevalencia declarada de consumo de drogas recreativas en la muestra, con apenas un 2.5% de los encuestados admitiendo haber consumido sustancias distintas a las prescritas médicamente. A primera vista, esta cifra sugiere un comportamiento de consumo contenido o controlado dentro de esta población.

No obstante, el dato realmente revelador es que un 64.3% afirma que no puede pasar una semana sin consumir alguna droga, lo que podría indicar la presencia de consumo habitual o dependencias no necesariamente asociadas a drogas ilícitas, pero sí a sustancias reguladas como alcohol, tabaco o fármacos de uso frecuente. Esto genera una contradicción en la percepción del consumo, donde los encuestados no identifican ciertas sustancias como drogas pese a usarlas de forma regular.

Aunque los datos apuntan a una baja proporción de usuarios explícitos de drogas, la alta proporción que no puede mantenerse una semana sin consumir alguna sustancia sugiere la existencia de patrones problemáticos de consumo o dependencia. Esto exige una revisión más profunda sobre cómo se comprende y se reporta el uso de sustancias entre los jóvenes, especialmente en contextos donde ciertas prácticas están naturalizadas (por ejemplo, el consumo diario de alcohol, cafeína o tranquilizantes sin prescripción).

Estos resultados subrayan la necesidad de: Fortalecer la educación sobre consumo consciente y sus riesgos, especialmente aclarando qué sustancias entran en la categoría de drogas, promover estrategias de manejo del estrés y la ansiedad que no dependan del consumo de sustancias y de realizar evaluaciones más específicas y cualitativas que permitan captar los matices del consumo habitual en contextos culturales específicos.

4.DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

DiscusiónLos resultados de este estudio revelan una compleja interrelación entre el uso de sustancias, la violencia intrafamiliar y los roles de género. Aunque el uso declarado de drogas recreativas es bajo (2.5%), un 64.3% reporta no poder estar una semana sin consumir alguna sustancia, lo que sugiere una dependencia subestimada, posiblemente hacia sustancias legales o normalizadas como el alcohol, el tabaco o medicamentos no prescritos. Esta aparente contradicción puede relacionarse con el estigma o desconocimiento del carácter adictivo de algunas sustancias Castro-Jalca et al., 2023).

En cuanto a la violencia, un 82% de los encuestados ha experimentado al menos una forma de abuso. Llama especialmente la atención que un 40% considera que la violencia solo existe si se repite con frecuencia, mientras que solo el 8.8% la reconoce desde el primer acto, reflejando una peligrosa tolerancia social al maltrato esporádico. Además, un 7.5% reporta coerción sexual, una de las formas más graves e invisibles de violencia intrafamiliar.

El control psicológico y emocional es una constante en los datos. El 66.8% de los encuestados cree que los hombres prefieren mujeres sumisas; el 19.7% ha vivido órdenes directas; y un 7.6% ha sido humillado públicamente. Esto confirma la permanencia de relaciones de poder desiguales, respaldadas por normas tradicionales de género (Stockman et al., 2015).

A pesar del rechazo general a la violencia (92%), las acciones frente a ella son mínimas. Solo el 6.8% ha denunciado constantemente, y el 86% nunca ha pedido ayuda. Entre las limitaciones del estudio se encuentran la homogeneidad de la muestra (jóvenes, mayoritariamente dominicanos), y el uso de un instrumento autoadministrado, susceptible al sesgo de deseabilidad social. Futuros estudios deberían incluir muestras más diversas y metodologías cualitativas que profundicen en la experiencia subjetiva del abuso y consumo.

ConclusiónEste estudio aporta evidencia crítica sobre cómo los factores culturales, sociales y emocionales influyen en la violencia de pareja y el consumo de sustancias. Entre los hallazgos más relevantes se destacan:

- El 64.3% reporta dependencia semanal a sustancias, a pesar de solo un 2.5% admitir uso de drogas no médicas.

- Más del 80% ha vivido alguna forma de violencia, incluyendo abuso emocional, coerción sexual y control social.

- Solo el 7.8% ha terminado una relación violenta, mostrando la gravedad de la dependencia y las barreras para actuar.

- Persisten creencias patriarcales sobre la sumisión y el control que alimentan dinámicas abusivas y silenciamiento.

Estos hallazgos responden a los objetivos del estudio y subrayan la necesidad urgente de políticas públicas integrales que articulen educación afectiva y sexual con perspectiva de género, acceso a redes de protección institucional, y programas de intervención temprana en salud mental y adicciones.

Se recomienda como propuesta concreta, la implementación nacional de un programa de Educación Emocional y Prevención de Violencia en las Relaciones, integrado al currículo escolar desde el nivel secundario, con los siguientes componentes:

- Talleres obligatorios sobre relaciones sanas, manejo emocional, consentimiento y autonomía afectiva.

- Protocolos de detección temprana y derivación de casos de violencia o consumo problemático desde los centros educativos y comunitarios.

- Formación especializada a orientadores escolares, personal de salud y actores judiciales en violencia basada en género y consumo dual.

Este tipo de política pública, aplicada con enfoque intersectorial y continuidad temporal, ha demostrado ser eficaz en países como España, Uruguay o Costa Rica, donde los índices de denuncia, prevención y atención temprana han mejorado significativamente.

REFERENCIAS

Amu-Ruiz, F., Coronado-Amaya, J. A., Afanador-Restrepo, D. F., & Revelo-Cano, J. A. (2024). Efectos de la actividad física en estudiantes universitarios con trastornos de salud mental: Una revisión sistemática con metaanálisis. Retos, (59).

Anchundia Mero, E. A., & Mero Castro, A. N. (2024). La violencia de género y la afectación social de madres jóvenes en el sector Aníbal San Andrés del cantón Montecristi, año 2024. https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/6151

Barrera, F. U., & Balbuena, G. F. (2020). Transiciones a la adultez.: Prácticas e imaginarios del dejar de ser joven de adultos jóvenes y adultos mayores en Puebla y Monterrey. GénEroos, 27(27), Article 27.

Blanco-Donoso, L. M., Carmona-Cobo, I., Moreno-Jiménez, B., Rodríguez de la Pinta, M. L., Almeida, E. C. de, Garrosa, E., Blanco-Donoso, L. M., Carmona-Cobo, I., Moreno-Jiménez, B., Rodríguez de la Pinta, M. L., Almeida, E. C. de, & Garrosa, E. (2018). Estrés y bienestar en profesionales de enfermería intensiva dentro del ámbito de la donación y el trasplante de órganos: Una propuesta desde la psicología de la salud ocupacional. Medicina y Seguridad del Trabajo, 64(252), 244-262.

Bravo Queipo de Llano, B., Sainz, T., Díez Sáez, C., Barrios Miras, E., Bueno Barriocanal, M., Cózar Olmo, J. A., Fabregas Martori, A., & Gancedo Baranda, A. (2024). La violencia como problema de salud. Anales de Pediatría, 100(3), 202-211. https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2024.02.007

Buitrago Ramírez, F., Ciurana Misol, R., Fernández Alonso, M. del C., González García, P., Salvador Sánchez, L., Tizón García, J. L., & Villamor Sagredo, N. (2024). Prevención de los trastornos de la salud mental. Maltrato hacia la infancia y la adolescencia. Atención Primaria, 56, 103127. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2024.103127

Buller, A. M., Hidrobo, M., Peterman, A., & Heise, L. (2014). The way to a man’s heart is through his stomach? A mixed methods study on causal mechanisms through which cash and in-kind food transfers decreased intimate partner violence. BMC Public Health, 14(1), 1-13.

Cala, M. L. P. (2012). Universidades saludables: Los jóvenes y la salud./Healthy universities: youth and health. Archivos de Medicina (Manizales), 12(2), Article 2. https://doi.org/10.30554/archmed.12.2.9.2012

Cardona, L. A. A., García, P. S., & Cañas, G. A. V. (s. f.). Estudiantes entre 13 y 16 años de la Institución Educativa Manuel José Gómez Serna, Medellín.

Castro-Jalca, A. D., Jaya-Campos, D. M., & Párraga-Cedeño, A. A. (2023). Consecuencias Físicas y Psicológicas por Consumo de Drogas en Adolescentes. MQRInvestigar, 7(4), Article 4. https://doi.org/10.56048/MQR20225.7.4.2023.388-418

Falcato, M. I. A., Angulo, L. M. L., Hernández, M. R., Urquiola, Y. C., Muñóz, N. H., & Paz, F. C. (2019). Salud Mental en adolescentes de 14 años testigos de violencia intrafamiliar. Psicoespacios, 13(23), Article 23. https://doi.org/10.25057/21452776.1234

Fernández-Aucapiña, N. Y., Urgiles-León, S. J., & León-Sánchez, A. E. (2020). Caracterización del consumo de sustancias psicotrópicas en jóvenes de centros de rehabilitación. Revista Científica y Tecnológica UPSE, 3(2).

Galán-Arroyo, C., Gómez-Paniagua, S., Castillo-Paredes, A., & Rojo-Ramos, J. (2024). Satisfacción vital y adolescencia en la educación física.

Garcés-Ojeda, M., Frías-Castro, P., Maca-Urbano, D., Garcés-Ojeda, M., Frías-Castro, P., & Maca-Urbano, D. (2020). TRANSFORMACIONES DEL TRABAJO Y NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN MANAGERIAL: NOTAS SOBRE LAS Y LOS JÓVENES “EMPRENDEDORES”. Límite (Arica), 15, 0-0. https://doi.org/10.4067/s0718-50652020000100202

García-Escalera, J., Valiente, R. M., Sandín, B., Ehrenreich-May, J., & Chorot, P. (2020). Los efectos de un programa de prevención de la ansiedad y la depresión para adolescentes en variables educativas y de bienestar. Revista de Psicodidáctica, 25(2), 143-149. https://doi.org/10.1016/j.psicod.2020.05.001

Gilchrist, G., Radcliffe, P., Noto, A. R., & d’Oliveira, A. F. (2019). The interplay between intimate partner violence and substance use: findings from a longitudinal study. Journal of Interpersonal Violence, 34(2), 312–340.

Hernández Hernández, Y. (2023). Análisis de la efectividad y pertinencia de las acciones implementadas en salud mental por los entes territoriales durante la cuarentena de 2020 por COVID 19: Estudio de caso personal de primera línea de atención en salud. http://repository.unad.edu.co/handle/10596/59636

Navarro-Mantas, L., & Velásquez, M. J. (2016). Herramientas para prevenir la violencia de género: Implicaciones de un registro diario de situaciones de desigualdad de género. Acta Colombiana de Psicología, 19(2), 139-148.

Omisore, A. G., Oyerinde, I. A., Abiodun, O. M., Aderemi, Z. A., Adewusi, T. B., Ajayi, I. C., Fagbolade, T. M., & Miskilu, S. A. (2022). Sexual Orientation Among Unmarried Final Year University Students in Osun State: Distribution, Determinants and Level of Satisfaction. Community Health Equity Research & Policy, 43(1), 105-114. https://doi.org/10.1177/0272684X211006601

ONU Mujeres. (2020). La violencia basada en género en el mundo: informe anual. https://www.unwomen.org/

Ortega Cedeño, J. B. (2024). El Entorno Familiar y su Relación con el Consumo de Cigarrillo en Adolescentes del Cantón Manta, Año 2024. https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5523

Pérez-Castejón M, Félix-Peral C, Jiménez-Ruiz I. (2021). Percepción de la violencia durante las relaciones de pareja en población adolescente. Metas Enferm, 24(4), 15-22. https://doi.org/10.35667/MetasEnf.2021.24.1003081747

Rakovec-Felser, Z. (2014). Domestic violence and abuse in intimate relationship from public health perspective. Health Psychology Research, 2(3), 182–187.

Rompiendo el techo de cristal: ¿una acción afirmativa con efectos colaterales indeseables?. / Breaking the glass ceiling: ¿an affirmative action with undesirable side-effects? (2021). Revista de Ciencias Empresariales │Universidad Blas Pascal, 5 (2020), 48-58. https://doi.org/10.37767/2468-9785(2020)005

Ruiz-Repullo, C., López-Morales, J., & Sánchez-González, P. (2020). Violencia de género y abuso de alcohol en contextos recreativos. Revista Española de Drogodependencias, 45(2), 13-22. https://doi.org/10.5281/zenodo.3961281

Spencer, R. A., Renner, L. M., & Clark, C. J. (2019). Patterns of intimate partner violence and health-related outcomes among women. Journal of Women's Health, 28(2), 162–168.

Stockman, J. K., Hayashi, H., & Campbell, J. C. (2015). Intimate partner violence and its health impact on women. Journal of Women’s Health, 24(1), 62–69.

Tarriño-Concejero, L., García-Carpintero-Muñoz, M. de los Á., Barrientos-Trigo, S., & Gil-García, E. (2023). Violencia en el noviazgo y su relación con la ansiedad, la depresión y el estrés en jóvenes universitarios andaluces. Enfermería Clínica, 33(1), 48-60. https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2022.07.004

Velázquez, M. R., Sánchez, W. Y. M., Camino, F. D. L., & Imbaquingo, J. E. C. (2024). Análisis comparativo de la violencia intrafamiliar en Latinoamérica: Una revisión sistemática de su dimensión socio-jurídica. Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores. https://doi.org/10.46377/dilemas.v12i.4509

Yaría, J. A. (2005). Drogas- Escuela, familia y prevencion. Editorial Bonum.